Antitrust: ecco come superare il “capitalismo di relazione” e fare crescere mercato e merito

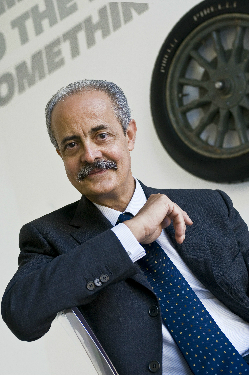

“Il capitalismo di relazione danneggia la parte più vitale e competitiva dell’economia italiana”, favorisce “la spesa pubblica improduttiva e inefficiente”, molto spesso diretta “a soddisfare gli interessi particolaristici delle lobbies e dei cacciatori di rendite”. E’ dunque un grave freno per la crescita equilibrata del sistema Paese. E va bloccato, con scelte politiche e con riforme che insistano su competitività, produzione, buone culture d’impresa per un mercato aperto, trasparente, ben regolato e controllato. Il severo giudizio sui danni del “capitalismo di relazione” viene da una fonte autorevole, il professor Giovanni Pitruzzella, presidente dell’ “Autorità garante della concorrenza” (meglio nota come Antitrust), un costituzionalista attento agli aspetti economici della legislazione e delle politiche di governo. Ed è contenuto nella relazione annuale che l’Antitrust presenta alle autorità istituzionali e ai vertici del mondo politico ed economico (il 30 giugno, quest’anno).

Pitruzzella mette nel mirino, giustamente, un insieme di regole non scritte ma ben consolidate, che “si basa sui privilegi, piuttosto che sui meriti, aggrava le diseguaglianze, rende la società chiusa, statica, poco aperta alla concorrenza e all’innovazione”. E insiste sui guasti provocati da un sistema di corporazioni, dagli intrecci perversi tra burocrazie pubbliche (statali e locali) e imprese poco inclini alla competizione, dai rapporti oscuri tra favori e corruzioni, dalle distorsioni del mercato in nome delle clientele (con tutte le conseguenze che investono in pieno la drammatica crescita dell’influenza delle organizzazioni mafiose non solo nelle aree storiche di insediamento, ma anche nelle ricche regioni del Nord). E’ una denuncia con una forte valenza etica e politica, quella di Pitruzzella. Insiste sui temi della legalità (che trovano da tempo sensibilità crescenti tra gli imprenditori e le loro organizzazioni, da Confindustria alle territoriali di maggior rilievo, da Assolombarda alle strutture del Veneto e del Piemonte). Ma pone anche in primo piano la questione dell’efficienza, della produttività e della competitività dell’Italia, che il “capitalismo di relazione” frena e distorce.

C’è stata una lunga stagione, nella storia dell’economia italiana, caratterizzata dalle consuetudini d’un “capitalismo dei salotti buoni”, dalle relazioni privilegiate tra grandi imprese e sistema finanziario, sotto l’ombrello della Mediobanca guidata da Enrico Cuccia. Una rete di rapporti incrociati e saldati dai “patti di sindacato”, sostanzialmente conservativa e poco aperta alle dinamiche più vivaci di Borsa e di mercato. Servì a proteggere la parte migliore del capitalismo privato dalle incursioni della peggior politica (e anche dagli assalti di speculatori finanziari alla Sindona, che facevano da paravento a capitali mafiosi). Anche quello, per comodità di sintesi, veniva chiamato “capitalismo di relazione”. Ne aveva però, rispetto all’analisi di Pitruzzella, caratteristiche ben diverse (per capire meglio, può essere utile la lettura di un paio di libri recenti, come “Cuccia e il segreto di Mediobanca” scritto da Giorgio La Malfa e pubblicato da Feltrinelli e “Promemoria d’un banchiere d’affari”, una interessante raccolta di scritti di Cuccia, curata da Sandro Gerbi e Giandomenico Piluso e pubblicata da Aragno: dettagliate e talvolta originali ricostruzioni del ruolo di Mediobanca, nella seconda metà del Novecento italiano, con molte luci e alcune ombre, di sistema, soprattutto). Era un capitalismo protettivo e solidamente governato da una figura forte e integerrima. Poco incline alla trasparenza e al mercato, è vero, ma con un sistema di valorizzazione del merito e di sanzioni. Forte di una sua autonomia, dalla politica ma anche dalle peggiori tentazioni corsare di alcune delle stesse imprese. Ed è comunque un tipo di capitalismo entrato in crisi già negli anni Novanta. E poi definitivamente tramontato (tema interessante per gli storici, provare prima o poi a farne un bilancio serio, documentato, equilibrato). Addio patti di sindacato. Si impara a stare sul mercato, anzi meglio sui mercati della competizione internazionale.

Il “capitalismo di relazione” denunciato da Pitruzzella è tutt’altro. E va combattuto e superato. Come? Con un maggior impegno su privatizzazioni e liberalizzazioni, per non sostituire monopoli pubblici con monopoli privati e per chiudere con un certo “capitalismo municipalistico” delle società pubbliche locali. E con un lavoro coerente da parte dell’Antitrust “che si è concentrato e continuerà a concentrarsi su quei settori in cui più forte è stata la presa del capitalismo di relazione e nei quali da una corretta dinamica concorrenziale c’è da attendersi una spinta alla competitività e alla crescita”: energia, trasporti, servizi, comunicazioni elettroniche, commercio online e servizi finanziari. Proprio gli stessi settori nel mirino della Commissione Ue.

C’è un gran lavoro da fare, dunque. Possibile. Meno burocrazia, corporazioni, clientele. Più mercato. E dunque più sviluppo. Le buone imprese e l’Italia che vuole crescere ne saranno grate.

“Il capitalismo di relazione danneggia la parte più vitale e competitiva dell’economia italiana”, favorisce “la spesa pubblica improduttiva e inefficiente”, molto spesso diretta “a soddisfare gli interessi particolaristici delle lobbies e dei cacciatori di rendite”. E’ dunque un grave freno per la crescita equilibrata del sistema Paese. E va bloccato, con scelte politiche e con riforme che insistano su competitività, produzione, buone culture d’impresa per un mercato aperto, trasparente, ben regolato e controllato. Il severo giudizio sui danni del “capitalismo di relazione” viene da una fonte autorevole, il professor Giovanni Pitruzzella, presidente dell’ “Autorità garante della concorrenza” (meglio nota come Antitrust), un costituzionalista attento agli aspetti economici della legislazione e delle politiche di governo. Ed è contenuto nella relazione annuale che l’Antitrust presenta alle autorità istituzionali e ai vertici del mondo politico ed economico (il 30 giugno, quest’anno).

Pitruzzella mette nel mirino, giustamente, un insieme di regole non scritte ma ben consolidate, che “si basa sui privilegi, piuttosto che sui meriti, aggrava le diseguaglianze, rende la società chiusa, statica, poco aperta alla concorrenza e all’innovazione”. E insiste sui guasti provocati da un sistema di corporazioni, dagli intrecci perversi tra burocrazie pubbliche (statali e locali) e imprese poco inclini alla competizione, dai rapporti oscuri tra favori e corruzioni, dalle distorsioni del mercato in nome delle clientele (con tutte le conseguenze che investono in pieno la drammatica crescita dell’influenza delle organizzazioni mafiose non solo nelle aree storiche di insediamento, ma anche nelle ricche regioni del Nord). E’ una denuncia con una forte valenza etica e politica, quella di Pitruzzella. Insiste sui temi della legalità (che trovano da tempo sensibilità crescenti tra gli imprenditori e le loro organizzazioni, da Confindustria alle territoriali di maggior rilievo, da Assolombarda alle strutture del Veneto e del Piemonte). Ma pone anche in primo piano la questione dell’efficienza, della produttività e della competitività dell’Italia, che il “capitalismo di relazione” frena e distorce.

C’è stata una lunga stagione, nella storia dell’economia italiana, caratterizzata dalle consuetudini d’un “capitalismo dei salotti buoni”, dalle relazioni privilegiate tra grandi imprese e sistema finanziario, sotto l’ombrello della Mediobanca guidata da Enrico Cuccia. Una rete di rapporti incrociati e saldati dai “patti di sindacato”, sostanzialmente conservativa e poco aperta alle dinamiche più vivaci di Borsa e di mercato. Servì a proteggere la parte migliore del capitalismo privato dalle incursioni della peggior politica (e anche dagli assalti di speculatori finanziari alla Sindona, che facevano da paravento a capitali mafiosi). Anche quello, per comodità di sintesi, veniva chiamato “capitalismo di relazione”. Ne aveva però, rispetto all’analisi di Pitruzzella, caratteristiche ben diverse (per capire meglio, può essere utile la lettura di un paio di libri recenti, come “Cuccia e il segreto di Mediobanca” scritto da Giorgio La Malfa e pubblicato da Feltrinelli e “Promemoria d’un banchiere d’affari”, una interessante raccolta di scritti di Cuccia, curata da Sandro Gerbi e Giandomenico Piluso e pubblicata da Aragno: dettagliate e talvolta originali ricostruzioni del ruolo di Mediobanca, nella seconda metà del Novecento italiano, con molte luci e alcune ombre, di sistema, soprattutto). Era un capitalismo protettivo e solidamente governato da una figura forte e integerrima. Poco incline alla trasparenza e al mercato, è vero, ma con un sistema di valorizzazione del merito e di sanzioni. Forte di una sua autonomia, dalla politica ma anche dalle peggiori tentazioni corsare di alcune delle stesse imprese. Ed è comunque un tipo di capitalismo entrato in crisi già negli anni Novanta. E poi definitivamente tramontato (tema interessante per gli storici, provare prima o poi a farne un bilancio serio, documentato, equilibrato). Addio patti di sindacato. Si impara a stare sul mercato, anzi meglio sui mercati della competizione internazionale.

Il “capitalismo di relazione” denunciato da Pitruzzella è tutt’altro. E va combattuto e superato. Come? Con un maggior impegno su privatizzazioni e liberalizzazioni, per non sostituire monopoli pubblici con monopoli privati e per chiudere con un certo “capitalismo municipalistico” delle società pubbliche locali. E con un lavoro coerente da parte dell’Antitrust “che si è concentrato e continuerà a concentrarsi su quei settori in cui più forte è stata la presa del capitalismo di relazione e nei quali da una corretta dinamica concorrenziale c’è da attendersi una spinta alla competitività e alla crescita”: energia, trasporti, servizi, comunicazioni elettroniche, commercio online e servizi finanziari. Proprio gli stessi settori nel mirino della Commissione Ue.

C’è un gran lavoro da fare, dunque. Possibile. Meno burocrazia, corporazioni, clientele. Più mercato. E dunque più sviluppo. Le buone imprese e l’Italia che vuole crescere ne saranno grate.